by @秦书宝

全文约 5000 字,阅读约需 10 分钟。

以下均摘自《张文宏说传染》。

.

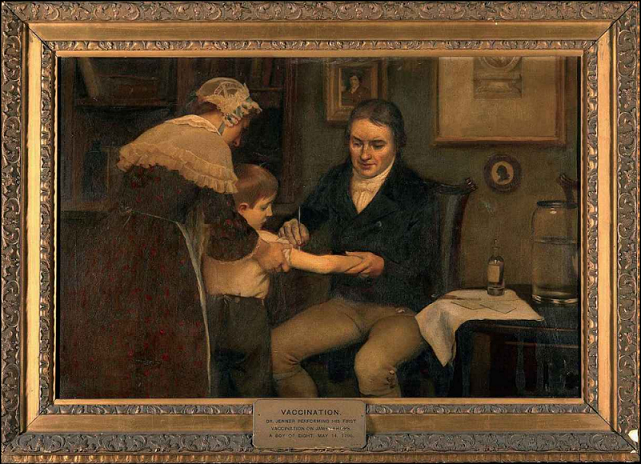

詹纳

1492 年,在哥伦布的地理大发现之后,欧洲殖民者随之开始了在美洲的扩张之旅。相比他们手中的枪炮与钢铁,他们身上携带的天花病毒杀伤力杀伤力更大,给印第安原住民带来了毁灭性的打击。美洲原住民人口在 5000万~1亿,从 1492 年到 1600 年这 100 多年间,大约 90% 的原住民由于遭遇以天花为主的各种传染病而死亡。

天花在欧洲也称得上常客:将近 2000 年前的一场天花,在罗马帝国境内扫荡了 15 年之久。城市废弃,田园荒芜,数百万人为之丧命,活下来的人不是瞎了眼睛,就是面部严重变形。中世纪更是天花的流行舞台,约 10% 的居民因此丧命,活下来的平均每 5 个人当中就有一个人的脸上有麻点。

但是,在与天花长期相伴相杀的过程中,人们逐渐发现了天花的一个特征:出过天花的人,终生不会再得天花。

于是在中国,人们摸索出许多治疗的方法,比如让孩子穿天花病人穿过的衣服,把痘痂碾碎,放入孩子的鼻孔等来预防天花。如今我们已经知道,天花病毒主要是通过呼吸道传播的,从鼻孔吸入相当于一次接种手术。通过天花的疱液传播,让孩子去穿病人穿过的衣服、盖病人睡过的被褥,也相当于接种。

天花的这一特性甚至决定过人类历史的走向。清朝顺治皇帝的许多皇子都有继位的机会,但是出过天花的皇子无疑有更大的优势。最终,6 岁的玄烨因出过天花脱颖而出,成为新一任皇帝,年号康熙。他在位时,对天花的防治工作也上升到国家公共卫生的高度,安排专门的高官负责。中国的接种术也引来各国学习,最终经土耳其传到了欧洲。

不过人痘接种术也有一定的缺陷,主要是毒性难以把控。对于免疫力较弱的人来说,接种有很大的风险。童年时的 爱德华·詹纳 Edward Jenner 就是受害者之一。在接种之后,他被折磨得痛不欲生,并且留下了终生的头痛后遗症。

成年后的詹纳成长为一名乡村医生。在行医中,他偶然间发现:农场里的挤奶女工容易染上牛痘,这竟然能对天花免疫。经过将近 30 年的观察和研究,他终于发现,牛痘相比人痘,是一种毒性更低、更加安全的接种材料。

如今,人们知道,牛痘病毒是天花病毒的近亲,其症状和发病机理相当近似,所以牛痘病毒同样可以引发人体的免疫机制,产生抗体,使其在 5 年内免于罹患任何天花病毒感染性疾病,并且能在 20 年内避免因重症天花导致的死亡。天花会以两种形式发生:重度与轻度。重度天花是一种严重的疾病,未接种疫苗的人,死亡率为 30%~50%;轻度天花是一种轻症感染,死亡率低于 1%。为了达到最佳的保护效果,有必要定期复种疫苗。

由于当时还没有足够的保鲜技术,疫苗脱离人体后会很快失效,所以詹纳便采取了「从手臂到手臂」的接种方法。一个儿童接种后,接种部位会长出一个脓包,把脓包疱浆提取出来再注射给其他孩子,就是所谓的「接力」接种。詹纳由此证明,人类感染的这种疾病是可以接续传播的,他将这种接种方法命名为「疫苗」。

詹纳的接种术很快传遍了世界。俄国沙皇亚历山大一世在证实牛痘效果之后,立刻下令全国接种,一口气接种了 200 万人。

1803 年,西班牙人带着 22 个来自孤儿院的孩子,让他们充当天然的「保鲜器」。船一启动,就接种 2 个孩子,以后每周接种 2 个人,10 周之后,舰队到达美洲,再换一批孩子上船,直到把疫苗带进了墨西哥——当年美洲最早被天花荼毒的地区。到 1806 年舰队回到西班牙时,舰队的医生们一共一共接种了 23 万个儿童,而通过他们接种的人,超过 450 万。

1805 年,东印度公司的医生亚历山大·皮尔逊将牛痘接种法带到了中国。这种先进的技术很快就在中国传播开来,最终取代了人痘接种法。鲁迅曾在《拿破仑与隋那》一文中写道:「但我们看看自己的臂膊,大抵总有几个疤,这就是种过牛痘的痕迹,是使我们脱离了天花的危症的。自从有这种牛痘法以来,在世界上真不知救活了多少孩子。」(注:「隋那」是「詹纳」的另一种音译)

1829 年,詹纳医生与世长辞。他的墓志铭这样写道:「碑后,是伟大的名医、不朽的詹纳长眠之地。他以自己的睿智,带给全世界半数以上的人类以生命和健康。被拯救的孩童歌颂他的伟业,将他的名字永留心间。」这位伟大的乡村医生值得被人铭记,不仅仅在于他战胜了天花,更重要的是他发现了预防传染病最有效的办法——接种疫苗,由此开创了一个全新的医学领域:免疫学。

因此,后世将爱德华·詹纳尊为「免疫学之父」。

.

顾方舟

顾方舟是我国著名医学科学家、病毒学专家,对脊髓灰质炎的预防及控制的研究长达 42 年,是中国组织培养口服活疫苗的开拓者之一,被称为「中国脊髓灰质炎疫苗之父」。

中国防治脊髓灰质炎的努力,开始于建国初期。当时中国的科学家已经能分离脊髓灰质炎病毒,但是要实现量产疫苗,中国还有很长的路要走。鉴于当时中国严重的脊髓灰质炎疫情,卫生部决定,派遣专门的工作组,去苏联学习疫苗的全套工艺。

带队的正是时年 32 岁的顾方舟。当时苏联生产的疫苗是灭活疫苗,也就是把培养出的病原体通过加热或者化学试剂杀死,只保留病原体信息的疫苗。这种疫苗胜在使用安全,但其接种量大、免疫期短,而且免疫途径单一。

在顾方舟小组学习期间,国际上对脊髓灰质炎疫苗该使用灭活疫苗还是减毒活疫苗,展开了激烈的争论。减毒活疫苗的好处在于使用的是活着的微生物,它可以在人体内存活较长时间,诱导较强的免疫反应,理论上只接种一次就可以,而且价格低。唯一的顾虑是,减毒活疫苗有「毒力返祖」的可能。所谓「毒力返祖」,就是本来没事的人,接种了疫苗,反而得了脊髓灰质炎。那么,这个责任由谁来负?

关键时刻,顾方舟站出来拍板:我来负责,去学习研发减毒活疫苗。顾方舟作为负责人,考虑的已经不只是纯技术问题了:同样的成本,减毒活疫苗的产量是灭活疫苗的 100 倍;推及接种成本,当时中国的家庭负担得起哪种?灭活疫苗要连打 3 针(脊髓灰质炎有 3 种类型,每种疫苗对付一种),中国家庭负担得起吗?国家财政承受得起吗?

时间不等人。顾方舟小组原本的学习计划是半年,截至 9 月,当时已经是 7 月了。于是,顾方舟小组抓紧这最后的时间,把减毒活疫苗的技术学到手。10 月,小组成员满载而归。

回国之后,顾方舟小组就开始了紧张的疫苗研制生产工作。1960 年 3 月,中国第一批脊髓灰质炎的减毒活疫苗试制成功。顾方舟带头让自己刚满月的儿子试用。他后来回忆说:「豁出去了,自己制造的东西自己都不相信,怎么能让别人相信?」这项举动,后来成为中国防疫人的传统。

在 1962 年之前,中国的脊髓灰质炎疫苗和国际上一样,还是液体的。但是,液体疫苗有几个痼疾:口味不好,孩子们拒喝;保存条件苛刻,需要 -40~-20℃ 的低温环境,基层没有条件;玻璃瓶运输不方便。

基于此,顾方舟小组在 1962 年,研制了固体糖丸。糖丸不仅保存期长,而且便于运输,这下连边远山区都能覆盖了。为了保证口感,研制小组还专门联系了北京糖果厂合作。1963 年,厂家一共生产了 1000 万人份的糖丸;1964 年开始向全国铺开,当年共生产 6000 万人份糖丸;1970 年,年产量达到 7000 万人份;1980 年后,年均 1 亿人份;1985 年达到年均 1.4 亿~1.6 亿人份。从此,中国国内的孩子无论身在何处,都再不会被脊髓灰质炎伤害。

不过,中国防疫人并不满足。因为第一代糖丸都是单价疫苗,也就是每种糖丸只能对付一种类型的脊髓灰质炎,三种类型就需要三种糖丸。于是就产生了复杂的接种流程:出生 2 个月吃红糖丸,4~6 周后再吃绿糖丸,最后吃蓝糖丸。此外,这样的流程需要重复 3 年,到孩子 7 岁时再加强一次。这样的「持久战」无论对于防疫站还是父母来说,都很难做到不遗不漏。

经过 5 年的研究,中国防疫人终于找到 3 种类型病毒的最佳配比,研制出了三价疫苗。1984 年试点成功后,于 1985 年全面铺开。1994 年 9 月,湖北襄阳出现最后一例脊髓灰质炎患者后,中国本土再也没有了脊髓灰质炎病例。

在率先消灭天花后,中国又取得了一个对抗传染病的彻底胜利。2000 年,世界卫生组织证实,中国本土脊髓灰质炎传播已经彻底阻断。顾方舟作为证实委员会的成员,代表中国在报告上签字。

那一年,顾方舟 74 岁。

2011 年,中国新疆发生过一次小规模的输入性脊髓灰质炎疫情,国家先后 8 次派出专家组支持防疫工作,开展 5 轮次儿童、4 轮次成人的脊髓灰质炎疫苗强化免疫,累计接种 4300 万人次。2012 年,世界卫生组织宣布:中国继续保持无脊髓灰质炎状态。

.

周健

大部分中国人都不知道,HPV 疫苗的发明,在很大程度上归功于一个叫周健的中国人。

在读硕士时,周健就对 HPV 产生了兴趣,并开始围绕这一课题攻关。1987 年,周健发现食道癌的形成与 HPV 感染有关,这项研究成果让他获得了国家科技进步二等奖。不仅如此,他还研究了如何使用痘苗病毒作为载体,在体外表达特定蛋白质。这项研究为他后来攻克 HPV 的分离与合成奠定了重要的技术基础。

1988 年,周健应邀到剑桥大学病理学系肿瘤病毒实验室工作,在 莱昂内尔·克劳福德 Lionel Crawford 教授的指导下,从事人乳头瘤病毒的分子生物学研究。在先驱指导下,在顶尖实验室的磨炼下,周健在 HPV 晚期蛋白的研究方面取得了重大突破。

1990 年,周健受弗雷泽教授的邀请,来到澳大利亚布里斯班的研究室,和弗雷泽一起攻克研制 HPV 疫苗这一世界性的难题。

早在 20 世纪 80 年代,HPV 研究权威、生物学家豪森就证实,宫颈癌是由 HPV 引起的。那么下一步就是研发相应的疫苗。研发疫苗最关键的步骤就是获得病原体,也就是 HPV。但是,HPV 是一种特殊的小 DNA 病毒,它只有在活细胞体内才能繁殖,因此分离、保存 HPV 都非常困难。一晃十年过去了,全人类都束手无策。

好在有周健。周健想起了自己当年在博士后阶段主攻过的「体外表达特定蛋白质」的课题——可不可以做出一种外表类似 HPV,但内核没有病毒成分的蛋白质颗粒?就好像没有弹头的子弹,开枪后有声音,有后坐力,却没有致命的弹头。而人体免疫系统却从此记住了「开枪」的征兆和动作,下次遇到「真子弹」时,免疫系统已经懂得如何制止了。周健和弗雷泽按照提前设计好的蓝图,像拼乐高积木一样合成想要的病毒颗粒。但是,HPV 的基因实在太大,大概有 8000 个碱基对,相当于乙肝病毒的 3 倍。

半年过去了,周健的研究一度毫无进展。一天散步时,周健突然来了灵感:如果将现有的 HPV 晚期蛋白,即病毒外壳的主要构成成分表达纯化后放到同一试管里,是不是就能合成与病毒同款的外壳呢?周健和弗雷泽为此苦苦奋斗了将近一年,终于成功合成了和 HPV 外形相似的蛋白质颗粒。这种颗粒能够作为「仿真」HPV,激发人体的免疫反应,却不会导致疾病。

1991 年,周健和弗雷泽在病毒学杂志上发表了他们的研究成果。同年 6 月,昆士兰大学申请了这项发明的临时专利。7 月,在美国西雅图的人乳头瘤病毒国际会议上,周健和弗雷泽汇报了他们的研究成果。当时的大会主席正是豪森教授,他高度认可了两人的成果:「这是 HPV 研究中的重大突破,一定会有灿烂的明天。」

1993 年,仿真病毒颗粒在一系列的动物试验中成功引起免疫反应。于是,昆士兰大学开始联系投资公司和具备疫苗研发能力的制药公司,以便开展更大规模的试验。随后,在澳大利亚医疗公司 CSL 和美国默克公司的支持下,大规模的动物试验和临床试验开始了。

又过了十多年,2006 年,默克制药公司和葛兰素史克公司宣布,第一款 HPV 疫苗产品问世。同年 8 月 28 日,弗雷泽在昆士兰的亚历山大医院为接种者接种了世界第一支 HPV 疫苗。

2015 年 6 月,欧洲专利局在法国巴黎举行了 2015 年欧洲发明奖颁奖仪式。周健和弗雷泽因为成功研发全球第一种 HPV 疫苗,获得「最受欢迎发明奖」。欧洲专利局长 伯努瓦·巴蒂斯泰利 评价道:「周健和弗雷泽是现代医学领域的英雄,这一奖项承载着人们对两人开创性发明的无限感激。」

2016 年 7 月 18 日,葛兰素史克公司宣布,希瑞适(HPV 疫苗 16 型和 18 型)获得中国国家食品药品监督管理总局的上市许可,成为中国首个获得批准的预防宫颈癌的 HPV 疫苗。

然而这一切,周健都没有看到。

在首款疫苗问世的七年前,1999 年 3 月 9 日,年仅 42 岁的周健在回国进行学术访问时,突发疾病去世。下图为矗立在温州医科大学校园里的周健塑像,他身披白大褂,凝神注视手中的量杯。

周健因其对科学和人文的杰出贡献,得到了人们的认可和纪念。昆士兰大学迪亚曼蒂纳癌症、免疫学和代谢医学研究所发起了一年一度的纪念仪式,每年都会有来自世界各国的知名科学家在这里举办举办讲座,纪念周健。迪亚曼蒂纳研究所还专门把其中一间会议室命名为「周健厅」。

2000 年以来,国际 HPV 会议为周健举办了多场纪念活动。2006 年,亚洲-大洋洲生殖道感染和肿瘤研究组织 AOGIN 设立了「周健博士奖」——最佳口头报告三大奖项之一。

周健是众多海外华裔科学家的杰出代表,他对科学及全世界女性的健康幸福做出的杰出贡献,会永远铭刻在人们心中。下图为周健与其妻子兼科研伙伴孙小依,他们是温州医学院大学时代的同学、恋人。

.