by @秦书宝

全文约 3000 字,阅读约需 6 分钟。

.

刚有个想法,没想清楚,先记录一下:

前段时间,我突然有一个短暂的「准崩溃」,或者可以叫「差点闪崩」。

现在回忆,主要原因在于信仰的转变。

.

之前看似相信自由主义,其实本质上是精英主义的自私自利,追求的仍然是肤浅的消费主义和物质主义。

这种追求虽然很 low,但它很容易量化。而且关注点仅在于自身,忽略所有其他人,所以相对是可控的,或者至少会产生更可控的幻觉。

周期性地,我会在物质主义中崩溃,再重建。

崩溃的原因,是觉得自己没有赚到足够多的钱。就像「没有真正的xx人」一样,再多的钱,在更大的数字预期面前,都会变得不「足够多」。

但消费主义信仰崩溃之后,很快就能重建。

- 一是因为毕竟还是赚到了钱,而且其他人赚钱也挺辛苦的,能用来自我安慰;

- 二是因为觉得一切可控嘛,所以继续赚钱就好了。

这个崩溃周期我已经习惯了,没特别在意,甚至觉得是正常人都会有的。

.

改信社会主义之后,很长一段时间都动力充沛,崩溃周期似乎不存在了。

前段时间,有次差点闪崩。

和之前相比,闪崩有两个不同:

- 一是社会主义信仰之下,崩溃来得特别特别快,或者说来之前几乎没有征兆;

- 二是虽然没崩,但能感觉到,如果真崩了,会崩得特别特别深,重建会非常难。

这跟熵增定律,本质上应该是一样的——越是复杂的或者说高级的系统,供能效率越高,但依赖的基础越多,或者叫容错度越差,一旦崩溃之后也越难修复。

简单来说,就是拖拉机耕地虽然更快,但比起手工锄头显然更容易坏,而且坏了更难修。

高级复杂的东西,出的问题也往往很高级复杂。

拿潜在风险换了现实收益,封闭系统内的熵增是不可逆的,迟早要还。

时间其实并不是客观存在,而是熵神来收债时的脚步声,每一步都向前,从不后退。

.

社会主义信仰在我看来,就是一种比消费主义高级和复杂得多,但同时依赖因素也更多,出了问题也更难修复的存在。

信仰社会主义之后,会意识到自己的生活是完全不可控的。

- 一方面,自己不再只关注自己了,希望自己的一切付出都能有利于所属的群体,比如中华民族,乃至全人类。

从这个层面,就能非常轻易地理解,为什么消费主义是垃圾,因为它不创造财富,还创造剥削,以及为什么黄赌毒更是垃圾,因为它们不创造财富,还消灭人类的意识,阻止人类用意识去改造物质世界以创造财富。

关注得越大,可个人能力并没快速同比例变大,心里感受到的不可控就越多。

- 另一方面,比以前更见不得政府中的官僚懒政了。

说简单些,就是认知状态的「否定之否定」螺旋上升之后,理想主义的情结更重了。

- 从小,就是一个理想主义者,带着自负,所谓的天生骄傲。

- 后来因为个人经历和性格问题,快速幻灭了,走向犬儒,觉得一切美好都是虚伪,所有真相都靠建构,所谓的历史虚无主义。

- 再重新回到理想主义的路上来,童年的自己被压抑和欺骗了太久,「反扑」得非常非常凶猛。

以前作为一个自由主义者,看到中国社会的黑暗,会觉得愤怒,无法抑制地想要谴责。

但终究是带着隔离,知道这些不公多半不会落到自己这个个体的头上——因为有那种「我比别人高级」的幻觉,而且在一个不理想的普遍存在弱肉强食的世界上,我这种想法多半时候都会应验,所以就一直错下去。

现在作为一个社会主义者,看到中国社会中虽然有所缩小但仍旧四处存在的那些黑暗面,愤怒仍然有,但更多时候是悲从中来,甚至会莫名其妙痛哭。

.

西安孕妇的事,有人提到董振堂将军。

长征途中,一名红军孕妇要停下来生孩子,一个团的战士为此舍命打阻击。

当有人怀疑这样做值不值得时,红军军团长董振堂回答:

「我们今天革命打仗,不就是为了他们的明天吗?」

截图内容出自《长征》王树增,人民文学出版社

又联想到耿飚之问:

耿飚(1909年8月26日-2000年6月23日),原名耿在忠,字俊勇,中国湖南醴陵人,中国共产党革命家,中华人民共和国政治家、外交家、军事家,中国人民解放军高级将领。是中华人民共和国建立以来唯一一位没有授予解放军军衔的国防部长。

据说,他在1991年重返半世纪前战斗过的陇东某县。晚饭后,突然来了一群“告状”的老百姓,诉说对一些县乡干部的不满。

耿飚同志深为痛心。于是他召集省地县的干部讲了一件往事,提了一个问题——

50年前,他任副旅长的129师385旅就驻扎在这里。一个战士损害了当地群众的利益,旅里决定枪毙他。老百姓“黑压压”来了一大群人,跪下为这个战士求情。耿飚反复说明八路军的军纪,可老百姓一个也不起来,最后,耿飚只得流泪接受了群众的要求。

故事说完了,耿飚激动地大声问道:“现在,我要问问今天在座的你们这些人,不管哪一个,如果犯了事,老百姓还会替你们求情吗?!”耿飚一问惊人,全场鸦雀无声……

.

想到这些,一瞬间就觉得自己的心在被钝刀割。

- 一半是恨,恨现代人的不堪。

就这样糟蹋上一代理想主义者们创造的那个新世界,把它变得越来越像那个恶心下作的人吃人的旧世界。甚至因为网络技术的发达、外部势力的渗透、舆论被资本控制,在某些具体问题特定场景中,中国的情况看着似乎比旧社会还要差。

中华文明的星火优秀,若扔进当下举目皆污的现实中,有时实在是显得渺小无力。这种痛苦,逼迫着自己读大量的历史题材的书,想要知道那些盛世是否真的存在过,又是如何存在的,而我们又是否有幸重建。

如果不当类比,中华文明的第一圣殿自 1840 年已经被焚毁,我们要保护好重建的第二圣殿,让她重现往日的辉煌。如果再次失败,或许中华民族会遭受如犹太人一般的惨剧——在所谓的世界末日到来之前,如习得性无助的动物一般,只能永远在生活在无家可归的大流散之中。

- 另一半是恐惧,甚至比恐惧更严重的绝望,甚至比绝望更严重的,就是已经不再为绝望感到恐惧了,已经接受了。

心里非常清楚地知道,自己有生之年,大概率看不到中华文明真正地重回巅峰,也大概率看不到那个赤旗插遍的世界。

当然,奢望在自己有生之年,看到历史真正的终点到来,这本就是一种自以为是的狂妄。福山的狂妄源于他的部分无知,而一个人若是一边自认为看得比福山更远,一边却还想着要在自己短暂的一生里定义历史的终结,那只能说是比福山还要狂妄、还要可笑。

毛尚且没有看到他的国家有了足够多的粮食和钢,在他之后生于安逸的一介庸人又有什么资格,为自己平淡的结局没有被唯物史观囊括在人类的下一个时代里,而有所抱怨呢。

所以就不恐惧了,也不绝望了,平静地相信着,自己这一生就将这样过去,最多也就希望为后来者,做一块合格的垫脚石。

.

可这并不容易。

- 第一,想成为合格的垫脚石,并不容易。

它很难,就像很多人调侃说「跪着赚钱」一样,其实大部分人跪着也赚不到钱。

就算真心为社会主义奉献一生,但个人努力的结果,还是要考虑历史的进程。

他的政治生涯,甘为中华崛起的垫脚石。他至少是做到了,而且看到了,他是幸运的。

- 第二,在接受了自己只不过是垫脚石之后,仍然充满动力地为成为一块垫脚石而奋斗,更不容易。

人当然是自私的,我可能尤其如此。但我仍然要为自己辩解:我们这一代人所有的软弱,并不都来自于人性一代不如一代的沦落,而在于物质世界的改善。

强人创盛世,盛世产废柴,废柴造乱世,乱世出强人。这确实是一种历史规律,个体往往难以对抗。

革命者为什么不怕牺牲,很多时候是因为不革命只有死路一条。但毁灭一个旧世界的任务已经完成了,在建立一个新世界的过程中,我们面对的不再是生死抉择了,而是各种糖衣炮弹和背后的软刀子。

这是幸运,但也是不幸,历史的辩证和我们开了一个很大的玩笑。

因为我们哪怕苛活着不去奋斗,也不会被地主殖民者资本家联合起来迫害至死,所以身为动物的我们很难说服自己不要苛活,毕竟像人一样站起来奋斗是很累的,跪着多舒服啊,躺平更安逸。

.

可怕的并不是脑子不够所以想不通,而是脑子够用所以想通了,但胆子不够,支撑不下去。

站在悬崖边却不害怕的,一是傻子,二是英雄。

之前是傻子,现在觉醒了,却也没能成为英雄,只是变成了另一种傻子——被悬崖下面无尽的奋斗之海吓傻的傻子。

可这,就是「最后的斗争」,因为人类从古至今,有且只有这一种斗争。

- 若世上没有真理,那么每种哲学都不过是同样的蠢话。

- 若世上真理并不唯一,那么辩证唯物主义就是众多真理中,最愿意为人民说话的那一种。

- 若世上有且只有一种真理,那么建设社会主义就是人类目前找到的,最接近真理的那一哲学分支。

目力所及,身不能至,悲从中来,情不能已。

这世界竟果真是这样,如儿时自命不凡的眼中看到的一般,并无不同:

远眺着预期寿命的悬崖,知道悬崖之外更远的无尽远处,是极致壮丽的绝美风景,而自己却不能,哪怕再前进一步。

让人灰心丧气的是,曾在少年时写下这些话的那些文人,如今也早已蜕变成了站在人民对立面的自由主义者,甚至甘为推墙带路党们推波助澜。

.

偶像成了小丑,小丑成了偶像。香港成了哥谭,哥谭成了香港。

恍然如梦,人生已经过半。不论是否归来,都不可能是少年。

如此美好,如此短暂,越是为之燃烧,越是心血如灰烬。

真正的共产主义者,一定是没有心的。他们的心里放了太多使命,唯独没有放自己。

因为只要自己还在心里,就会怀疑,就无法坚定。

唯有我将无我,方可不负人民。

深夜不知所云,只盼中华崛起。

.

看到“甚至会莫名其妙痛哭”这里,我打了个冷战。这段时间我大哭了好几次,还有无法排解的莫名的愤怒和悲伤,几次分析原因都得不出说得通的结论,最后只得归结为病情起伏,但其实自己知道,好几年了病情加重时的表现从来不是这样。于是理了下时间,我出现这个情况确实是在西安疫情发展严重之后,除了看各种新闻,亲人身在西安疫情非常严重的社区也让我看到了很多新闻上没有的事情。我的情绪崩溃是否与此有关呢?不排除病情的原因,但这些消息的影响绝对是巨大的。还有一件事,就是19、20以前,看到类似的新闻也会愤怒难过,但那种感受和程度与现在完全不同,没想到思想转变后这种痛苦反而是以前所不能比的。努力努力再努力。

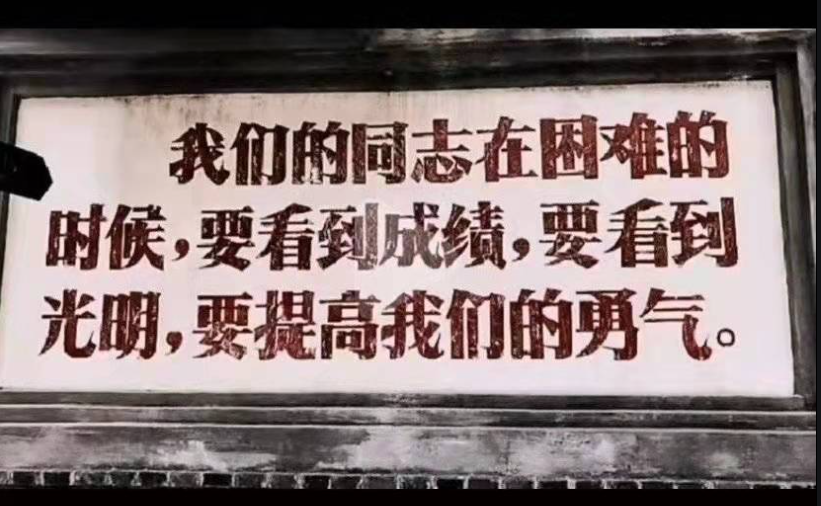

嗯,只能是继续努力,看到光明,鼓起勇气

抱歉哦UU,仅猜测,有没有可能,近一两年缺乏对历史阴暗面的阅读或讨论(加强针),导致免疫力的下降?

当今官僚主义导致的一些悲剧,比起历史上的大量的悲惨,比例要小得多。

从亲朋(包括老一辈)的阅读和经历来看,从建国到现在,人民的幸福指数是逐步上升的,

悲剧的烈度是明显下降的。

以前官府常见的栽赃,买凶,抄家,屈打成招,官匪勾结,残酷斗争,现在都少见了。上面的情况我家大半都经历过,所以总觉得日子是越来越好的。只是过去媒体不发达而且报的少,所以反而感觉某些方面有倒退。

老一辈对于这些年社会风气的持续改善,甚至感到震惊。

形势逐步向好很可能是主流,再加上监督科技与管理能力的切实提升,我对政府充满信心。

有没有可能,近一两年缺乏对历史阴暗面的阅读或讨论(加强针),导致免疫力的下降?——笔芯,我觉得你说的对~ 这方面有没有什么资料推荐呀?假如近代的少,那中国古代的也行,可以知兴替。

大明律-刑律,在摄像头会断电的年代,屈打成招非常普遍。

文字和统计是苍白的,看了不疼,杖一百也只是数字。

阅后找大医院骨科按摩二小时,

就是疼得不似人形,意识模糊,捆都捆不住的那种。

然后这约等于杖十。知行合一。

我哥自以为清白不怕,结果腿打五折直接就秒招了。

科技对于社会进步的影响远远被低估了。

唉。。。。。。

不知道uu有没有听过一首叫《没有理想的人不伤心》的歌,我当时听的时候就想:真正有了理想的人也不会伤心,只有正在逐步建立理想的人才会~

足够坚定,就不伤心了,我还是不够坚定,哈哈

很高兴UU变成了一条道路上的同志,很早时候就看UU的文章,从最开始的逻辑思维,确实给我带来了不少认识世界和事件的方式,但是有段时间我是不认同的,就和你最初说的不要相信你一样,我记得是《青年马克思之死》的这个文章,当时我说的是邓对于道路,市场,经济都是有完整有逻辑的论述的,当时uu应该还没看党史的相关书籍,讨论之后也就搁置了,文章照看,尤其是从今年开始,uu关于党史相关的文章带给我很多新的知识和体验,很多我过去浅浅了解的论述又辩证的捋顺了一遍,也算我再次加深理解了,也感到道路不孤。作为基层公务员,说实话真正懂理论有信仰的人少,但是无论是制度要求还是道德上的公序良俗,遇到事情党员先上,领导先上这个责任是可以压实的,制度倒逼干活,用我们领导的一句话就是“人无压力轻飘飘”,现在政府部门压力都挺大的,当然也有不忙的也不是说以前那种上班上班喝茶看报了。就这次西安疫情来说吧。比如这个孕妇事件,以西安的人口比例,像这种存在这种情况的孕妇应该是很多的,但是只有这一例报出来,那其他的呢?很多都是基层,利用自己的个人关系,或是自己的组织协调能力,使那些孕妇没有发生这种问题,但是总有“黑天鹅”发生,一个链条上的所有人都没说出那句“先让治疗”的话,那个死去父亲的女儿反思“我是不是多撒泼打滚,多闹闹,我父亲就可以治上病了”,不得不说确实很可能是这样,疫情是一面“照妖镜”暴露了很多基层管理的问题,哎,权责这个问题太难了,说的时候很好,执行过程一地鸡毛,但总归是一直在变好,我相信从80-90后这一批公务员一直迭代下去,以后的政务服务一定会越来越好的,而且年轻人干活真的好沟通,不知所云,分享以上。

「很多都是基层,利用自己的个人关系,或是自己的组织协调能力,使那些孕妇没有发生这种问题,但是总有“黑天鹅”发生,一个链条上的所有人都没说出那句“先让治疗”的话」——受教了,我仍然是不接地气,没有想到这个画面,仍然会本能地想,是啊这么多案例为什么只报道了一个,其他的是不是都隐瞒了不让报道。你这么一说,我反倒更想明白了。很多人还是在做事的,但大家还是对负面信息更敏感。不过这倒也有利于民主监督。希望能越来越好。

自媒体时代,基本上不存在完全封禁,人人可以随手一个视频发到网上,不过这件事最后受伤的还是当事人,其他人都蹭了车,西安孕妇事件之后,关于这种应急疾病就医渠道就放松了一下,无论从道德角度上考虑,还是领导乌纱帽考虑,愿意发出“先让治疗,治疗过程中都把防护工作做好”的人多了,而不是最开始的一刀切“没有xxx就是不让进,你联系xxx让xx部门打电话,电话打不通那没办法,我这肯定不敢让你进去,出了事算谁的”没有任何人愿意担责。现在因为出事了处境会更恶劣,所以愿意承担一点责任,因为“有据可依”了。有时候真是讨厌,没有这种恶心事件倒逼,很多制度政策程序就没有优化,打一拳才动一下。

其他人都蹭了车——对,所谓的大菩萨……

突然想起来自己小时候还没消防栓高的时候,当时站在香港某个停车场门口,看着不停进出的豪车,觉得挺难受的,说不上来是自卑了,还是对消费主义的厌恶。结果现在办港澳通行证,已经没有香港这个选项了,真的发展得真好啊,超过我小时候想象中的那种好,开心。

现在港澳通行证没有香港选项了吗?为什么呀,可以直通了?哈哈,太久没去过了,完全没概念了

疫情管控,还没开放,估计且等着了。