by @秦书宝

全文约 3000 字,阅读约需 7 分钟。

写于 2024.03.16

.

今天和朋友聊天的一个小收获:媒介即信息,这一规律是如何影响汉字的。

记录一下我们讨论的顺序,虽然并不是最优的认知顺序,但或许可以作为某种「格物致知」的思考顺序。

中国古文献,往往是竖版,然后从右往左一列一列读,包括台湾的很多书都是这样排版的。

这其实并不符合人类的认知规律,或者说不符合人体工程学的要求。

人眼的视野,横向比竖向大,也就是说同样随便扫一眼,人眼在水平方向看到的内容比竖直方向更多。以及人眼在移动的时候,水平运动的速度更快,这就使得人更擅长看左右的事物。

——这背后是生物演化在起作用:智人从树上下来,走在草原上,确实不太需要看清上下(蛇鹰的危害相对小),而是要注意左右(虎狼的危害相对大)。那些天生不擅长注意左右的智人,显然死亡率更高,留下后代的机会更小。

.

插入:演化并不是让这一代人变聪明(那是拉马克主义,即用进废退),而是把这一代里笨的全弄死了(即达尔文主义,优胜劣汰),从而让下一代变聪明。

注:达尔文主义描述的是客观规律,并不是说优胜劣汰是应该的,即这是实然而非应然。将达尔文主义强行引入社会领域,就形成了「弱肉强食=正义」的社会达尔文主义,其拥护者包括斯宾塞、赫胥黎等人。他们自称达尔文信徒,但实际上已经偏离了达尔文的观点所能解释的范畴,并且最终催生了优生学、纳粹、种族灭绝等人类文明史上的毒瘤。A013 纳粹真的很野蛮吗?美国当年打着「优生学」旗号合法屠杀的弱势群体,并不比德国纳粹少,所以欧美现在的白左才反扑得如此凶猛。

又注:现代表观遗传学的发展,证明基因组可在不改变自身携带遗传信息的前提下调节相应功能,相当于是说拉马克主义也存在着一定的合理性,并不全错。可见人类的认知确实是否定之否定,螺旋上升的。

又又注:拉马克主义实际上并不是拉马克提出的,甚至可以说拉马克本人并不赞同拉马克主义的很多观点,可惜提出拉马克主义这个概念的时候拉马克本人已经死了,没法为自己发声了,这也算是科学史上的一个有趣的八卦。

.

所以,适合人类阅读的排版,就是横排,宽度最好是一眼扫过去能看完一行所有字符,考虑到人胳膊的长度以及视力水平(需要举着书),那大约就是一行20~30个字差不多。看完一行,就竖向按行滚动到下一行,所谓的「逐行扫描」。

注:所谓「速读」,第一步是消除「默读」,第二步是升级为「隔行扫描」,第三步是升级为「整页从左上到右下一次扫描」,没什么神秘的。

因此,中国大陆的图书排版,就是比台湾的排版以及古文的排版,更适合人类的眼睛。

.

那中国古代,为什么要竖排装订呢?因为简牍就是竖着写的。

古代的册(看「册」这个象形字就能看出来),由竹简编成,既然竹简最初就是竖着写的,那么编订成册之后肯定也是竖着读的。

那为什么是从右往左读呢?一个猜测(不一定对,仅供参考):

横卷,是方便读者拎起来直接展开就能看,一手展一手卷,视线只看中间那一段「窗口」内容。如果是竖卷,人的两只手要上下分别卷收,上面那只胳膊会遮挡视线,或者「窗口」内容就一直是微微倾斜的,很别扭。所以在这种场景下,横卷优于竖卷。

接下来,如果只是阅读,那么不管是从左往右,还是从右往左,似乎都没区别。但假如还需要边看边批注呢?

假如是从左往右展开,那就需要用右手来逐渐展开位于右侧的书卷,哪怕是放在桌子上,这时右手也仍然被完全占用,无法同时执笔进行书写。或者说这时如果右手执笔,那么左手就要「掏」到右臂腋下去负责展开书卷的动作,非常扭曲。

假如是从右往左展开,整个动作就非常顺了。书卷放在桌上,右手执笔,左手向左展卷,人眼从右往左阅读,发现有需要批注的,右手直接下笔。

说白了就是更舒服更自然,装逼点说就是这套流程符合人体工程学设计。

.

但这就又涉及一个更根本的问题:简牍为什么要竖着写?

假如简牍一开始是横着写的,那「册」这个字会不会就变成「E」这样的形状了呢?

简牍是一长条的竹片(或木片),如果放在桌上,那横写竖写都行。

可其实际应用场景是,没有桌子,就是一个速记员(不严谨的称呼)左手捏着小木片,右手拿着毛笔,在凌空速写。

- 这时如果横写,左手捏着左端,右手向右写,写到很右端时(两手距离过大)就容易不稳了。

- 而竖写,左手捏着要写字位置稍微下面一点,右手从上往下写,就会很舒服。每写一段,左手就往下挪一截,右手继续往下写。

所以古代汉字的书写方向、书籍编订和阅读方向,基本上就是由最初的书写载体(小木片)决定的。

直到现代,印刷再也不是问题了(书写也基本上都是放在桌上写了),于是阅读的需求优先级超越了书写,从左向右横写横读,才成为了主流。

.

这里要注意一个细节,中国古代刚有印刷术的时候,印出来的字也仍然是竖版的,因为当时的书写习惯仍然是竖版的,人们因此形成的阅读习惯也仍然是竖版的。

从竖转横,在书写层面上,优势何在呢?

古代是一条一条的木片单独写好,然后(从右向左)装订成册。而在纸普及之后,人们则是直接在一张纸上(按原来的习惯)竖写,并从右向左逐列书写——这就一定会导致右臂胳膊或者袖子蹭到刚写下的未干的墨迹(类似于现在的左撇子从左往右写字,很不方便)。

所以,古人书法都讲究「悬肘」,本质上不是为了好看,而是这样就不会(在向左移动时)蹭到墨了,也就不用等墨干,可以赶紧写下一列,工作效率高一些——可是胳膊累啊……练过毛笔书法的一定有体会。

改成横写之后,再也不用「悬肘」了,胳膊直接放在桌上就好,不用写一小时休息半小时了,那书写效率必然会大幅提升。又舒服又快,何乐而不为?

因此,从竹简走向纸,载体变了,媒介变了,汉字的排列方式(的理论最优解)也就开始变化了。

.

这让我想到另一个有趣的例子:外。

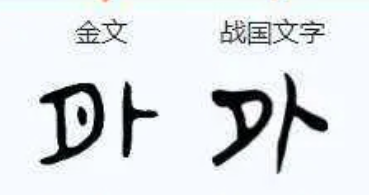

「外」这个字的古文写法,如图1。注意看「甲骨文」对应的那个字形,几乎就和「卜」字是一样的。

看图2,这是商王卜壬(也被称为外壬)的名。左边那个「工」字符就是「壬」最初的写法,而右边像Y一样的就是「卜」了,当时与「外」字似乎是通用的。

为什么会这样?「外」为什么和「卜」曾经是同一个字?

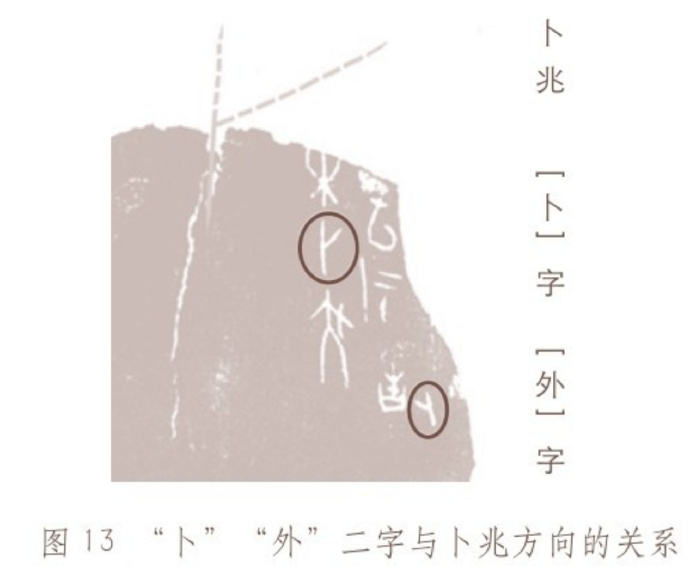

如图3,其实并不完全是同一个字,而是左右对称的两个字。分叉朝右上是「卜」,分叉朝左上就是「外」了。

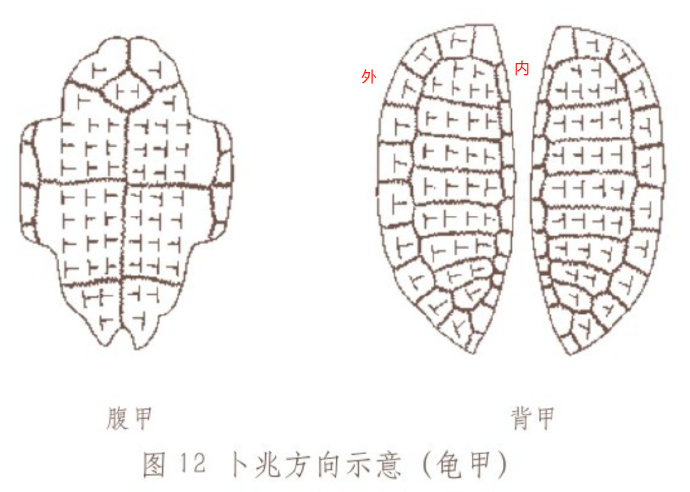

根本原因,如图4,在于当时文字的载体——甲骨文,载体当然就是甲骨。

图中「内」「外」两字是我加的方便理解:甲骨的中缝自然就是内,烧的时候裂缝向内被认为是「正常」的,那么朝相反方向(外沿)开裂的形状,自然就是内的反面,所以叫「外」。

那么「外」字左侧的「夕」又是怎么来的呢?如图5,左下角那个「外」字,还能看出来就是「卜」的镜像呢,旁边那是一个「月」字,而不是「夕」。

古人造字「六书」中有一种办法是「形声」,比如「材」,本质是「木」,而发音类似于「才」,所以组成了「材」。

「外」字右边的「卜」就是形,左边的「夕」本该是「月」,当时「月」和「外」的发音相同(但还不存在「外」这个字,只存在其发音),于是古人用「月」这一部件贴在「卜」旁边,表示这个字的读音为「月=外」。

后来,因为「夕」和「月」的混淆(前者是一点,后者是两点),这个字就从本来的「月卜」变成了「夕卜」,也就是现在的「外」了。

注:为什么「夕」和「月」会混淆呢?有种猜测我觉得挺有道理,附在此处:

如上图,「外」的左侧一直是一个月牙状的字符,只不过有时有点,有时没点。而最初造字时,「月」是没有点的,只是象形的月牙(中间是空的)。后来又造了「夕」字表示晚上,就是在「勹」这个月牙形状里面点了一个点,用于指示,意思是当月亮出来的时候,那就是晚上。所以最初,「月」是中空的,「夕」是月牙里有点的。

但后来,这两个字互换了。原因可能是为了与「日」匹配。毕竟「日」字最初就是一个圆圈中间有个点(表示这不是个圈,而是那个独一无二的太阳),那么「月」作为「日」的对应,不应该也是月牙中间有个点吗?所以有点的「夕」字就变成了「月」字,而中空的「月」字就变成了「夕」字……

.

所以,内外的「外」,最初造字完全就是因为当时的文字载体——甲骨。

脱离了甲骨这一载体,我们将无法理解古人为什么把内外的「外」写成现在这个样子。

这真是我个人遇到的,最最能说明「媒体即信息」的一个例子了。

注:本文附图基本上都是出自《汉字再发现》这本书。

随手一记,供大家参考。

.