by @秦书宝

全文约 5000 字,阅读约需 9 分钟。

备份一条读书摘抄

.

#摘抄# 《忍不住的“关怀”: 1949年前后的书生与政治》

#铀在读书# 这段特别特别好,和我近一两年的心路历程几乎一模一样。彼时彼刻,恰如此时此刻。

傅鹰,1902年生,父亲做过北洋政府驻外官员,因而他很小就生活在北京,17岁考入刚建立不久的由美国基督教联合会资助的燕京大学,三年后即赴美深造,先就读于密执安大学化学系,继而于1928年取得了博士学位。

傅学成后第二年即离美回国,先后在几所大学担任过教职。1944年又举家赴美,夫妇均得以执教于密执安大学,事业有成,生活安定。

然而,1949年共产党建国后,傅鹰夫妇毅然放弃了在美国的工作、生活,于1950年10月又举家回国,到北京大学和清华大学任教。

无论出身、教育,还是经历,傅鹰都和共产党不是一路人。而他的性格又很耿直,即使经历了1950年代上半期的历次政治运动,包括思想改造运动,他也一直不承认自己的思想受到了改造。1957年4月底整风运动期间,给共产党提意见,他就曾直言表示讨厌所谓“思想改造”,反对什么事情都讲马列。

他发言称:“我最讨厌思想改造……有错才要改,我自信一生无大错,爱国不下于任何党员,有什么要改?现在所谓‘改造’,就是要人在什么场合,慷慨激昂说一通时髦话,引经据典,马、恩、列、斯。何必要用任何人都听不懂的话去说人人都懂的事?化学系只我一个人没上夜大学,受不了。夜大学教员把人都当作全无文化。毛主席说一句话,本来清清楚楚,偏要左体会右体会。煤是黑的——就完了。非要说什么‘煤之黑也,其不同于墨之黑也,它和皮鞋油又如何如何’,全是废话。”

傅鹰不认为自己的思想得到过“改造”,但他并不否认自己的思想认识发生了很大的转变。三反运动(在高校同时亦是思想改造运动)中,他曾花了很长时间讲述他在各个问题上的思想变化。具体到对共产党和新政府的看法的改变,他是这么说的:

.

对党的认识

对政治上的许多问题我有很深的偏见,认为党全是自私自利的组织。国民党如此,共产党也是如此。

例如,我认为共产党之所以得民心,是因为他的政策与人民利益符合。国民党为什么不能执行同样的政策?比如共产党实行土改,为甚么国民党就不能实行?解放军能打仗是因为官兵平等,士兵没有欺压老百姓的行为,国民党为什么不能?

回国以后,看见新中国许多伟大成就,只觉得共产党聪明有办法,只知道共产党有成绩,但不知道成绩是从何而来。

三反运动开始的时候,我心里有一个疑问:资产阶级思想是自私自利的,政党也都是自私的,共产党是一个政党,当然也是自私自利的团体。为什么一个自私自利的政党会反对自私自利的思想呢?

想来想去,只有否认共产党是一个自私自利的政党。

但是这个答案与我三十年来对于政党的观念是相冲突的。我不甘心承认我的观念是错误的。因为我需要证据。刘青山、张子善的案件是我需要的第一个证据。当刘青山、张子善的案件披露之后,我想共产党开始腐化了,连久经锻炼的二十年的老党员还经不起糖衣炮弹的攻击,还有什么说的。这些事已可以证明我对政党的看法是正确的。

三反运动才开始的时候,报上说资产阶级向无产阶级进攻了,我们应该彻底打垮资产阶级的猖狂进攻。我看后,心里就想,共产党真是聪明,知道党已经腐化了,就提出资产阶级来转移目标。可是共产党虽然聪明,我也不傻,一眼就看出来了。这种花招只瞒得了一般的群众,却瞒不了我,心里头还有点得意。

后来报上又陆续的暴露了许多贪污案件,披露之时凡是与党员有关的,人民日报会特别指出某某违法的人是党员,连参加过长征的老党员也不例外。我看了之后觉得奇怪,倘若提出资产阶级为的是转移目标,就应当专注意不法的资本家,牵涉到党员时应当只说姓名轻轻的一笔带过去,何必特别标明违法人员的党籍呢?此时我想起人民日报党的生活栏内常有对党员的严厉批评,倘若共产党和从前的其他政党一样,专为党员谋利益,为什么在人民面前自失威信?

这些事说明共产党对党员毫无回护之意。

可是又发生了另外一个问题。我想人总是自私自利的,他若加入一个组织,一定想从这个组织得到好处。一种好处是到了出了事的时候,组织就利用势力,大事化小,小事化无,尽力设法为他遮盖。国民党和美国的政党不就是如此么?那么,为什么共产党不照顾党员呢?党是党员组成的,不照顾党员不就是不照顾党么?

想来想去,只有一个答案是合乎逻辑的,那就是共产党不是一帮自私自利的人所组成的。

得了这个结论之后,我不但对党有了一种新的认识,而且也将我一贯相信的“人性恶”的学说打得摇摇欲坠了。不过我对于我所得的结论还不满意,因为这个结论是用负乘负等于正的方法得来的。我还需要正面的理由。

追求这个理由使我为难了好几天,直到唐牧之同志(注:第一届中国人民赴朝慰问团第五分团代表之一,进入志愿军第19兵团第63军第188师前线阵地慰问)报告志愿军在朝鲜前线的英勇事迹,才得到了。

听他们报告时,我流了许多眼泪,最使我感动的是他说志愿军的心中只有祖国而无个人,只有忘我的精神,而无自私自利的打算。听后,我才恍然大悟。

志愿军是党所训练的,只有一个丝毫不自私自利的党,才能训练出这些忘我英雄。

对于党的认识明确了之后,其他的许多问题就迎刃而解了。人性恶的哲学彻底打倒了,国际主义也明了了,对苏联的怀疑也消除了。……从前李琬同志要我提到共产党时应当说我们的党,我说不好意思自己往脸上贴金,现在我可以很自然的说我们的党了。不但是三反运动,就是将来再有什么运动,我也可以死心塌地的服从共产党的领导了。

.

对政府的认识

我每次读到刘少奇同志的《人的阶级性》时,我的反应是这样的。……我想他之所以如此说,是要为共产党建立一个统治的理论。因为共产党自命为无产阶级的党,共产党员自然是属于无产阶级,所以就将好的特性都算在无产阶级账上。这样一来,就可以使群众相信共产党员都是好的,共产党应当是领导的政党,应当掌握统治权。这种理论的功用是和封建时代的君主受命于王,应当统治万民的理论完全一样的。不过共产党的理论比老的理论高明得多而已。

我觉得无论说得多么好听,实际上只有两个阶级:一个是统治阶级,一个是被统治阶级。掌握政权的是统治阶级,其余的人,包括我在内,是被统治阶级。直到一个多月以前,这还是我对于我们的政府的态度。虽然我的爱国心战胜了我的自私自利靠研究向上爬的心,而回到祖国来,但是,我并没有完全回来。

在理智上我拥护人民政府,可是在感情上我并不拥护。在将回国时,我想我是技术人员,而且在我的自高自大的意识中,我还相信我是一个很好的技术人员。以我的本行(表面化学)为标准,在共产党员中还找不出一个赶得上我的。因此在共产党还没有培养出一批技术上赶得上我的共产党员时,政府对于我只好采取容忍的态度,正如一个人只有一匹跑得快的劣马,就只好暂时不管它的劣性,而好好的喂养它。等到党内的人材够了之时,我就要被淘汰了。但是,那时我也到了退休的年纪了。

我对政府也是采取容忍的态度,我一向认为政府是一件不可少的坏制度,而我自己又不是政府,所以对于一切政府的估计只有极坏、不很坏、还过得去、还好几种,而没极好的那一种。

在那时我对于人民政府最满意的一件事,是大军渡长江时,将英国兵船打了个稀烂,而且打了之后并不向英国道歉,反而将英国痛痛快快地责备了一顿,出了我几十年来压在心头的一点怨气。不过那时我还想,英国现在已经走向下坡路了,所以解放军才敢打落水狗,倘若那只船不是英国的而是美国的,恐怕未必挨揍。……

抗美援朝开始之后,我们的志愿军将世界上最强的帝国主义打得落花流水,我有生以来也没有那么兴奋过。但是我不明白为什么一个劣势装备的军队能够打败一个优势装备的军队,我也不明白为什么我们的志愿军能够有超人的勇气,而美帝的军队却正相反。

修治淮河的伟大成就,使我惊奇,但是我不明白为什么能够成功。土地改革是一件惊天动地的大事,解决了几千年来应当解决而不能解决的根本问题,我虽然心里拥护这个政策,但是我不明白为什么只有共产党、人民政府领导之下,这个奇迹才会实现。

这一连串的不明白说明了我对于我们的政府没有认识,只觉得我们的政府好,而不明白为什么好。……只将它看成有历史以来最好的政府,而不能消除我心里的那一条统治者与被统治者的鸿沟,只觉得这个政府虽然好,终究是统治者,无论如何我总是被统治者。一个被统治者自然不会全心全意的拥护统治者,结果是以第三者自居。政府是政府,人民是人民,我是我。

……现在我才知道我们的政府与以往的政府不是在自私自利的成份上有多少的分别,而是自私自利与大公无私的分别。这就是说,不是程度上的分别,而是本质上的分别。

在几十年的历史中,我们第一次有了一个以为人民服务为目的,而不以压迫剥削人民为目的的政府,在上面所说的一连串的事实,还有许多我没有提到的事实,那一件不是我所热烈希望的?

专作我所希望的事情,政府怎么能说是“统治”我?

我那种统治者与被统治者的观念,到现在就完全破产了。我对政府的认识完全改变了,我的态度自然也就完全改变了。现在我不但在理论上拥护我们的政府,在感情上也拥护我们的政府。

从前我以第三者自居,现在看起来真是荒谬,真是愚蠢。从前我和人家谈到政府时虽然口里也说“我们的政府”,心里却总有点不自然。对党员说“我们的政府”,心里却说“你们的政府”。现在无论在什么时候,无论对什么人说我们的政府时,“我们”这两个字完全代表我的意思。不但没有什么不自然的现象,而且觉得非常亲切。

对于一个三十年来一提到政府就感觉厌恶的人,这样转变可以说是奇迹。在三反运动中的许多收获里,这是我最大的收获。

.

傅鹰的这番话,反映了很大一部分研究自然科学的知识分子,以及相当多研究人文和社会科学的知识分子当时的想法。

直到1957年,傅鹰也没有改变上述看法。他虽然清楚地看到共产党及其制度存在很多问题,他对共产党干部的批评也非常尖锐,但有一点是认定了的,即跟着毛泽东和中共中央,国家民族是有希望的。用他的话来说,“我和党是同奔一个门,事实证明,他认路比我认得好,我自然跟着他走”。

他并且重申他思想转变的理由所在,说:知识分子就是爱国。我父亲从前在外交部做事,从小我就听他说,从康熙尼布楚条约到辛丑条约,每条都是中国吃亏。宣统三年我到上海,公园牌子上写着“中国人与狗不许入内”。后来到美国,过国境到加拿大看瀑布,日本人可以自由来往,中国人就不行;我到物料科领药品,那里的人说,“你们中国人学科学干什么?”

我一生的希望就是有一天中国翻身,现在这个希望实现了,所以我拥护这个政府。共产主义我不了解,从书本上看的来说,意识形态方面我不见得全同意,但共产党把国家弄成现在的气派,我拥护它。

因为爱国,谁能把国家弄好,就拥护谁,这正是当年许许多多知识分子的一种心态。潘光旦也好,王芸生也好,当年所以留大陆,也都是因为这个原因;留下来以后不同程度地改变了自己的思想、观念和认识,直至认同共产党的领导,还是这一条。

只要国家比过去好了、强大了,至于共产党的主义怎么样,下面的干部怎么样,自己的处境怎么样,就都在其次了。

.

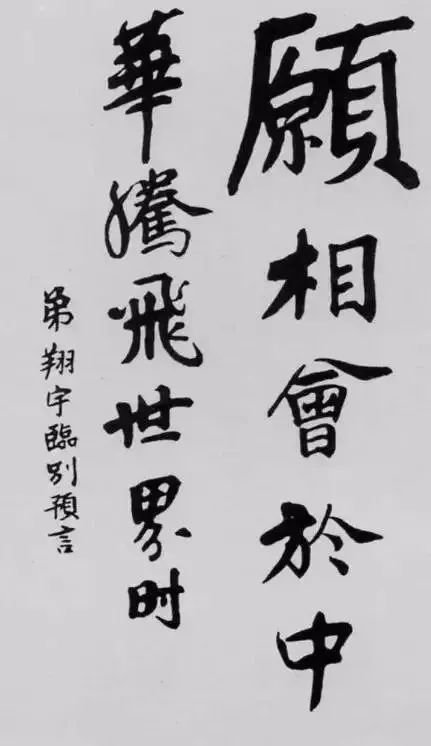

——愿相会于中华腾飞世界时。

.

只要比过去好!