by @秦书宝

全文约 2500 字,阅读约需 5 分钟。

写于 2025.09.23

.

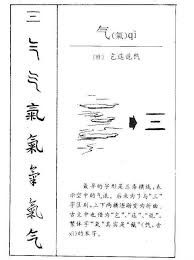

「气」字的甲骨文非常妙,体现了汉字从简到繁再到简的发展过程。

这其中可能有两个原因,我瞎猜:

一、生产力发展

生产场景越来越复杂,所以同一个字要指代的东西越来越多。

为了区分,被迫增加了许多新字。

新字一般是旧字+声部组成的,于是偏离原本造字意图,所以传播中还容易讹变,结果字就越来越复杂了。

典型例子:「薪」

本来是「新」

右边「斤」意思是刀斧(斧斤以时入山林)

左边是「辛」相当于注音

(即告诉读者,「新」字发音类似于「辛」)

这里还有个巧思:

「辛」的本意是用刑,和刀斧很接近,

所以用辛来给「新」注音,

而不是用其他同样读xin的比如「心」来注音。

这样的巧思在汉字里比比皆是,非常牛逼。

简单来说,就是声部还能兼顾意思,这类字就叫「兼声字」或「亦声字」。

那为什么「新」后来演变成了「薪」呢?

因为新本意是柴火,可后来又引申出新旧的意思,

且新旧更抽象更不好理解,就保留「新=新旧」,

同时「新+艹」表示读音为「新」但和草有关的柴火。

看,套娃了:

- 原本是斤表示意思,用辛注音,形成新;

- 现在变成艹表示意思,用新注音,形成了薪。

二、结构调整

按上面说法,汉字就该越来越复杂,为什么还能再简化呢?

是不是简体字强行简化?是不是像某些沙皮说的是残体字?不是。

首先,现代简体字中90%以上的字,是古代就有的。

我们在创立简体字时,主要做的是筛选,而非创造。

也就是同一个字,自古以来存在不同写法,我们挑了相对简单、且字形易懂的那些。

那么又回到这个问题本身——古人又是如何简化汉字的呢?

老祖宗很聪明,先是用象形文字,不用拼音字母。因为后者是一维,象形是二维。

当象形字不够用,越来越多,越来越复杂时,怎么办?

同样的逻辑——升维,从一维到二维,放弃「单字词」。

比如:

- 牡=公牛

- 牝=母牛

用一个字同时表示物种和性别,当然麻烦。

若「解耦」,一个字表示物种,另一个字表示性别,则简单得多。

就像上次说的:

- 如果能理解活字印刷远优于雕版印刷,

- 其实就能理解汉字远优于所有字母文字,

这俩事在工程上,底层规律是一样的——解耦。

比如很多语言分「阴阳性」,分「单复数」,都是垃圾。

- 公-牛 & 母-牛,远优于 牡 & 牝。

- (牧)羊-男 & (牧)羊-女,远优于 羌 & 姜。

单独拎出来一个「性别」词,而不是在名词上硬加「性别词素」。

既然只用 I have apple 是错,必须用 I have an apple 或者 I have three/some apples,那么这个 s 还有什么加的必要呢?甚至已经单独拎出来「量词」表示数量了,怎么还要给名词找事儿呢?

解耦这一规律在人类社会中最广泛的应用,被称为劳动分工,极大地促进了生产力的进步。

这样,汉字复杂度马上就降下来了。

一个字表示复杂意思越来越累,字也越来越难写,怎么办?改成写两个字,即可。

而且句子结构也不受影响。

- 无非是原来一个字=词,

- 现在一般要两个字=词。

另一个有趣的影响就是:

- 古人写诗都是单押的,很少会双押,因为没必要。

- 现在说唱rap,就尽量追求双押了,因为单押读着像绕口令,或者喊麦,容易显得low。

小结

说这些,是想联想一下后面的元规律:

文字是上层建筑,但它的发展不是空中楼阁,是为了适应生产需要,所以是经济基础决定上层建筑。这些字也不是为了给文人「玩味」,而是出现于劳动当中,所以说人民创造了历史,当然也创造了文字。

但文字太复杂变得不适应之后,使用者就出于生产需要,而主动改变了词的结构,以匹配字和生产之间的难度跨度。这就相当于是上层建筑反作用于经济基础,近代典型例子就是造字「砼=混凝土」,加快了书写之后自然提升了生产效率。

假如古埃及文明真的存在,且真的如史料所说,最初有象形文字「圣书体」,后来变成了只表音不表意的「僧侣体」,那只能说古埃及人实在是不够有远见。当然,反正他们也灭绝了,没有远见也无所谓了。

所以啊,辩证法,无处不在。

.